お気軽にお問い合わせください

画像認識技術のビジネス活用を徹底解説!

画像認識技術とは

画像認識技術とは、「機械やコンピューターを使って画像に写る物体や文字などを分類・特定する技術」の事を指します。近年登場したディープラーニング(深層学習)によって、この分野は飛躍的に進歩し、多様な分野での活用が進んでいます。

本記事では、画像認識技術のビジネス活用例とその注意点について紹介をいたします。

当サイトの運営会社であるデータアナリティクスラボ株式会社は、データサイエンティストのプロフェッショナルサービスを提供しています。画像処理・解析による分析実績もございますのでお気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちらから

画像認識によってできること

深層学習を活用することで画像認識のタスクにおいてどのようなことができるのかを紹介します。

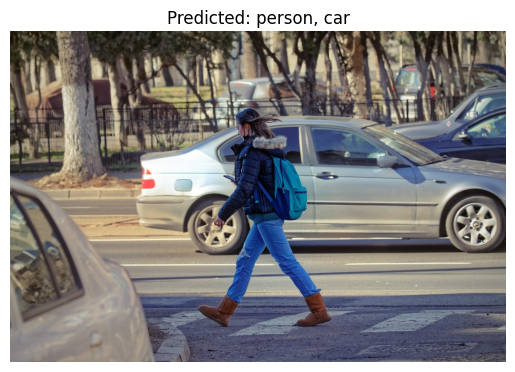

画像分類

画像分類は、画像全体を解析し、写っている物体を特定のカテゴリに分類する技術です。

例えば、街の画像から「人」「車」などに分類します。この技術は、写真の自動整理や検索エンジンでの画像検索などに活用されています。

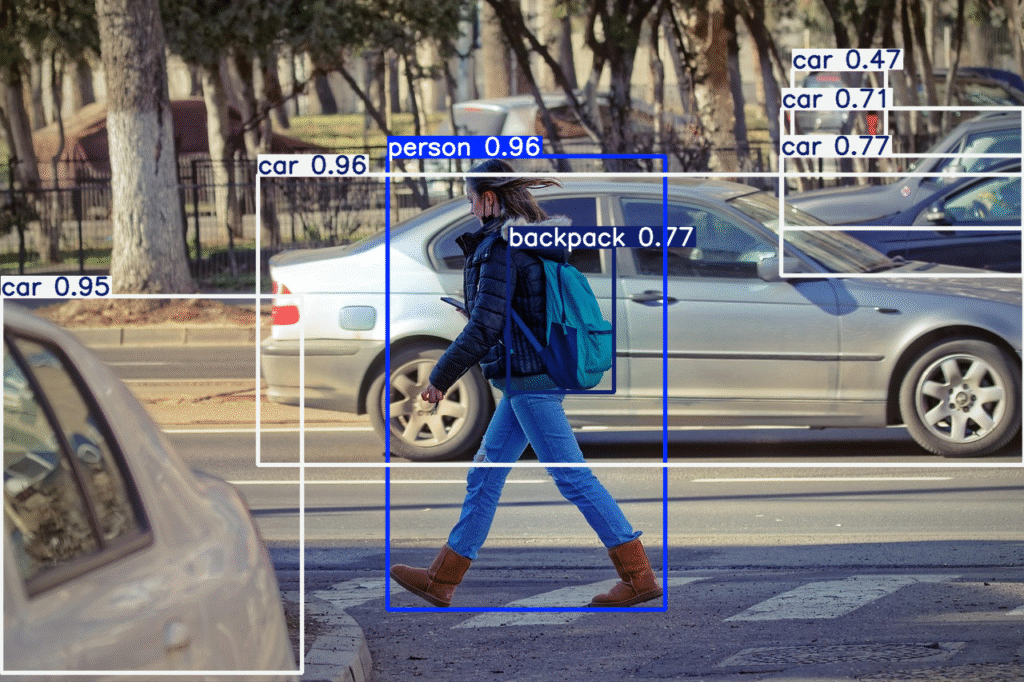

物体検出

物体検出は、画像内の特定の物体のカテゴリと位置、サイズを同時に矩形単位で検出する技術です。

例えば、写真内の複数の人や物を個別に識別し、その位置を特定します。出力は対象物を囲むバウンディングボックスと呼ばれる矩形型(長方形)の範囲と対象物を表す名前です。これらを自動運転車の歩行者検出や監視カメラでの不審者検出などに利用しています。

セグメンテーション

セグメンテーションは画像をピクセル単位で細かく分割し、ピクセル一つ一つに「カテゴリのラベル」を割り当てる技術のことを指します。各ピクセルがどの物体に属するかを領域ごとに色分けすることで、「画像内のどこに何があるか」を領域ごとに識別することができます。街の画像から「車」「歩行者」「道路」「建物」などの領域を識別します。

これを応用することで、医療画像から臓器や病変部位の特定、自動運転における道路の形状の把握などに活用されています。

ただし、セグメンテーションの結果には誤検知が含まれることがあり、確率出力に対する閾値を適切に調整することで精度を改善できるケースもあります。実装時にチューニングが不十分だと誤検知が増える可能性があるため、試行錯誤を通じて最適な設定を探る必要があります。

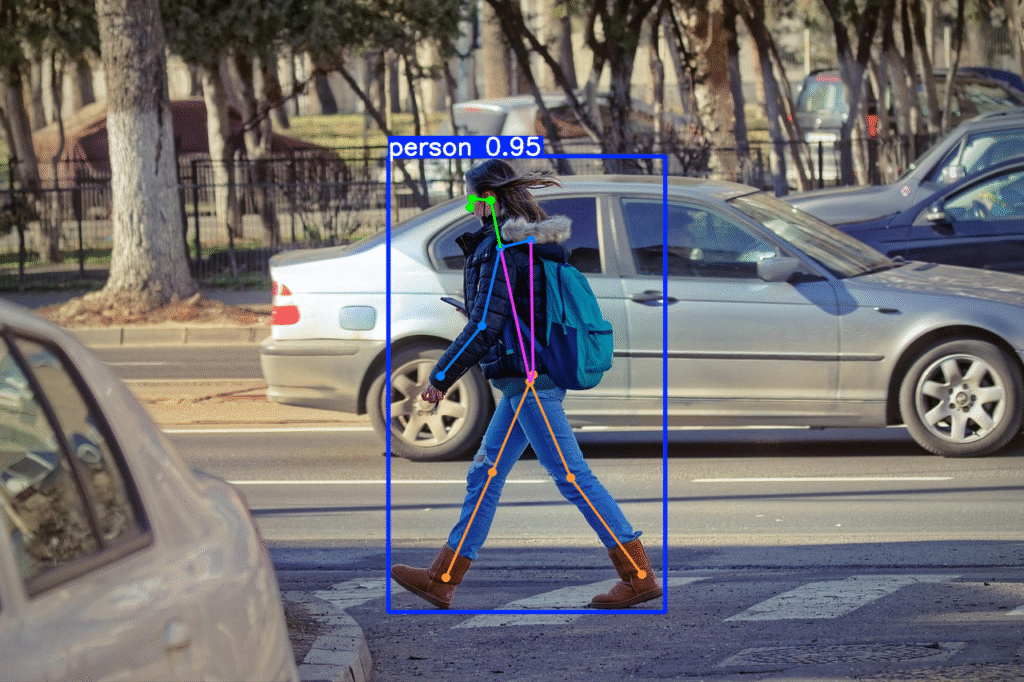

姿勢推定

姿勢推定は人間や動物の関節点(手首、肘、膝など)の位置を検出し、身体の姿勢や動きを推定する技術です。スポーツ選手のフォーム分析や、ダンスやフィットネスの動作指導、ゲームのモーションキャプチャなどに利用されています。

ビジネス活用例

画像認識技術を活用することでどのようなことが実現できるかを紹介しました。

次に、実際に多くの産業分野で活用が進んでいる画像認識技術の活用事例を紹介します。

小売業・店舗での活用事例

イオンリテールと富士通の取り組みでは、未来の店舗づくりとして画像認識技術の活用が進んでいます。店内に設置したAIカメラで「来店客数」「属性」「行動」などを解析することで、接客品質や体験価値向上に活かされています。

◆ 接客向上

カメラで追跡することで、顧客が売り場に一定時間いた場合、AIカメラが接客が必要と判断し従業員へ通知が届くシステムを公表しています。このシステムによりスムーズな接客の実現に成功し、カメラを設置した効果により平均値で130%以上の売り上げ増を記録したと公表しています。

◆ 顧客の行動解析

顧客の行動解析の例として、「商品を手に取る」「成分を見て買わなかった」などの細かな行動を追跡することで、客観的な購買行動のデータを細部まで取得できるようになったと公表しています。

◆ 違法行為の防止

未成年への酒類販売を防止するため、レジ前のカメラ映像をAIで解析し、未成年者と推定された際には従業員へ通知が送られます。従業員はその通知をもとに声掛けを行い、販売防止につなげていると公表しています。

製造業・生産現場での活用例

◆ AIによる検査の自動化

食品メーカーキユーピーの取り組みでは、惣菜の原料となるカット野菜の検査にAIを活用した原料検査装置を導入しています。これまでは、規定外の形状や変色した野菜を目視で検査しており、作業者の身体的負担が大きいなどの課題がありました。そこでAI原料検査装置を導入し、検査工程の自動化、作業効率の向上を実現しています。

さらに、特にユニークであるのが、「不良品」を判別するのではなく「良品」を判別することで、良品から外れるもの全てを不良と判定する仕組みです。変色・形状不良など不良パターンは無限にあることから高い精度を出すのが課題とされていましたが、良品以外を不良と検出する仕組みにより、判別精度が向上しています。

金融業での活用例

◆ 顔認証によるカードレス取引

セブン銀行とNECが2019年に発表した「第4世代ATM」では、顔認証技術を搭載し、カードレスでの本人確認や口座開設手続きを可能にしました。このATMは、NECのエンジンを採用し、QRコード決済やスマホ連携機能も備えた次世代機です。顔認証によって従来より迅速かつ安全に利用者確認が行えるため、将来的な金融サービスの多機能化につながっています。

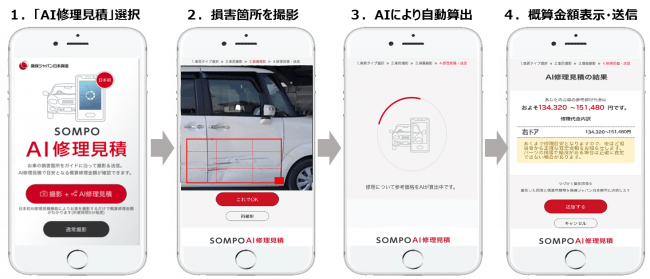

◆ AIによる損傷判定

損害保険会社の損保ジャパンは、事故車両の損傷写真からAIが修理費用を算出するサービスを業界で初めて開始しました。事故後、スマホで車の損傷箇所を撮影して送ると、AIが約30秒で修理金額の概算を提示します。これにより、従来は見積に1〜2週間かかっていた保険金支払いまでのプロセスが大幅に短縮され、最短30分程度で支払い手続きまで完了できるようになっています。AI見積もりでは、過去の膨大な事故車画像と修理データを活用し、画像分類と物体検出技術を応用することで、損傷部位や程度を高精度に推定する技術が可能になっています。

物流・運輸業での活用例

◆ 自動判定による効率化

NTTロジスコは、レンタル通信機器の検品作業において、画像認識技術を活用した自動検品システムを導入しています。具体的には、電源アダプターの識別は二人一組で作業者が目視で行っており、人手作業と属人化からの脱却が課題となっていました。このシステムにより、機器本体の製造番号と電源アダプターのモデル名をカメラで同時に撮影し、AI-OCR技術でテキスト化、マスターデータと照合することで自動的に検品が可能となりました。その結果、1人当たりの処理台数が60%向上、検品ミス0%を可能とし、熟練作業者に依存しない標準化された作業体制の確立が実現しています。

◆ 安全運転に向けた取り組み

GO株式会社の次世代AIドライブレコーダーサービスは、画像認識技術を活用してドライバーの運転行動を分析し、交通事故の削減と業務効率化を支援しています。 車内カメラ映像をリアルタイムで解析し、まばたきの状態や視線、顔の表情、頭部の動きなど運転中の行動をもとに居眠り運転に至る前の眠気の検知を行い、危険な運転を未然に防ぎ、事故防止に寄与しています。

当サイトの運営会社であるデータアナリティクスラボ株式会社は、データサイエンティストのプロフェッショナルサービスを提供しています。画像処理・解析による分析実績もございますのでお気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちらから

画像認識技術における倫理的問題と対策技術紹介

画像認識技術は幅広い分野での利活用が進んでいますが、一方で、公共空間やインターネット上において顔認識などの技術によって個人を識別、また行動を追跡することは「監視社会」への不安を招き、無断で個人を特定することに対してプライバシーなどの倫理的観点から問題視されています。

事例紹介

以下に2社の事例を紹介します

- JR東日本の事例

2021年7月JR東日本が駅構内に顔認識カメラを設置し、前科者や指名手配犯を検知する防犯システムを試験導入しましたが、「公共空間での顔認識利用に明確なルールがなく時期尚早」と判断され、運用中止となりました。

- Facebook (現Meta社)

Facebookは写真や動画に写っている人物の自動タグ付け機能の提供をしていましたが、これには10億人以上の顔データが「ユーザーの同意なく顔データを収集している」とプライバシー面での批判が生じました。これを受けFacebook社(現Meta社)は顔認識システムの停止かつ、10億人以上の顔データの削除しています。

このように、モビリティ分野や広告・マーケティング分野などでもプライバシー侵害や法規制、ガイドライン策定に関する課題が指摘されています。そのため、企業には法制度やガイドラインに沿った対応が求められるとともに、倫理的懸念に対処するための技術的なプライバシー保護策の開発も進められています。

ここからは、その代表的な取り組みとしていくつかの技術を紹介します。

対策技術紹介

個人の匿名化・ぼかし技術

ぼかし技術は、画像や映像内の人物が特定できないように加工する技術です。

代表例となるGoogleストリートビューでは、撮影画像の公開前に自動顔ぼかしアルゴリズムを適用し、人の顔や車のナンバープレートが読み取れないようにしてあります。また、Youtubeでもアップロード動画内の人物の顔を自動で検出しモザイク処理するツールが提供されております。これらの例のようにプライバシー保護や個人情報漏洩の観点から、個人の特定に繋がりうるものに関してはぼかし技術を適用する動きが広まっています。

識別困難化技術

識別困難化技術とは、元の映像や画像が持つ情報価値を保ちながら、個人を特定できる識別性だけを低減する技術を指します。

たとえば医療分野の研究では、顔の特徴量を微調整して別人の顔に置き換えつつ、治療部位など必要な領域のみ元画像を保持する手法が検討されています。これにより、患者のプライバシーを保護しながら、学術研究や症例共有に活用できる可能性があります。

プライバシー保護技術

システム開発段階からプライバシーに配慮する手法の事を指します。顔認証システムの場合、画像データをクラウドに送信せず端末内で処理を完結させるエッジAIや、特徴量を暗号化したまま本人照合する秘密計算技術が研究されています。具体例として、Appleの顔認証システムFaceIDでは、顔の特徴データは暗号化され端末内にのみ保存しクラウドに送信しない設計がされています。

Googleぼかし技術のアルゴリズム

Googleストリートビューは世界中で展開されているサービスとなり、膨大な画像データに対して、完全自動でぼかし処理を行う必要があります。Googleが発表している論文「Large-scale Privacy Protection in Google Street View」によると下記手法で大量の画像データに対して自動でぼかし技術を適用しています。

①顔やナンバープレートの候補領域を抽出

スライディングウィンドウ型検出器と呼ばれる、設定された範囲を少しずつずらしながらデータを処理する方法を用いて、顔やナンバープレートの候補領域を抽出します。この段階では漏れを防ぐため、多少ノイズが混ざっても検出することが優先されます。

②ニューラルネットワークによる誤検出削減

検出された候補領域に対して、色、形状、領域サイズ、画像内位置といった特徴量を入力し、ニューラルネットワークがその領域が顔またはナンバープレートである確率を0から1で出力します。閾値を用いてぼかしを適用するか判断することで、不要なぼかしを抑制しています。ナンバープレートについては、地域ごとにフォーマットが異なるため、地域別に訓練されたモデルが用意されており、さらに車体検出器と連携し、プレートが存在し得る領域に限定することで誤検出を減らしています。

③高精度の自動ぼかし

この仕組みは、まず「見逃さないこと」を重視して顔やナンバープレートをできる限り広く検出します。その後ニューラルネットなどの後処理で「誤ってぼかしてしまう箇所(誤検出)をできるだけ除く」工夫をすることで、画像の品質を保ちつつ顔のぼかし率(89%)、ナンバープレートのぼかし率(94%〜96%)を実現しています。

日本における法的留意点

企業が日本国内で画像認識技術を用いたサービスを提供する際には、個人情報保護やプライバシーに関する法規制を中心に各種法律・ガイドラインへの対応が求められます。以下、個人の同意が必要となる範囲について紹介します。

個人情報に該当する画像データ

顔が写って特定の個人を識別できる写真、動画や顔の特徴量データは「個人情報」に該当します。また、顔認識用に数値化されたデータは2015年改正の個人情報保護法で「個人識別符号」に位置づけられ、個人情報であることが明確化されています。したがって個人が識別可能な画像を収集・利用する場合は原則として個人情報保護法のルールに従う必要があります。

個人同意が必要となる範囲

日本の個人情報保護法では、要配慮個人情報(例えば、人種、病歴、犯罪歴、信条など)の取得に際して本人の事前同意が必要です。

例えば、医療分野では患者の健康状態が分かる画像を扱う場合があり、このときは病歴などの機微情報に当たる可能性があるため、本人の同意が必要です。その他、防犯分野においても、前科者データと照合する顔認証を扱う場合、犯罪経歴といった機微情報を取り扱う可能性があり、同様に本人の同意が必要となります。

また、当初防犯目的で取得した顔特徴データを、マーケティング等の商業目的で扱う場合、あらかじめ本人の同意が必要となります。 電光掲示板等に内蔵したカメラなどの自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能といえないと考えられる場合は、カメラが作動中であることを提示する等、カメラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能とするための措置を講じる必要があります。

注意点

データ量の確保と収集の課題

画像認識システムの高精度化には大量かつ多様な画像データが不可欠となります。さまざまな角度・サイズ・照明・背景などで撮影された膨大な画像を用意し、モデルに学習させる必要があります。しかし、こうした適切な画像データの大規模収集とラベリングには膨大なコストや労力が伴います。さらに収集する画像に個人情報(人物の顔や車のナンバー)が含まれるケースも多く、倫理面・プライバシー面への配慮は必須となります。

自社で画像認識を導入する場合、目的に合った画像を計画的に集める必要があります。データ量確保への対策として、既存の公開データセットや過去の蓄積データを活用し、不足分は新規収集やデータ拡張(画像の反転・回転)によって補うことなどが挙げられます。それぞれの状況や予算・人的リソースなどに応じて、データ量確保のアプローチを検討する必要があります。

また、AIは学習によってパターンを認識するため、学習データに偏りがあると現場で利用する際に精度が上がらないトラブルの原因になり得ます。さまざまな条件下の画像を収集し、できるだけ偏りを低減させることでモデルの汎化性能(汎用性)を高めることができるといわれています。

ただし、データ量を確保して偏りを少なくしても、必ず精度が向上する保証はなく、モデル内のパラメータを調整するなどある程度の試行錯誤が必須となります。

モデルのバイアスや差別的予測リスク

画像認識技術は学習データによるバイアス(偏見)によって、誤った分類や差別的な結果を招くリスクがあります。実際に、商用の顔認識AIにおいて特定の人種や性別で認識精度が極端に低下するケースが報告されています。

例えばある顔分析システムにおいて、特定の属性を持つ人物の性別判定精度は100%に近かった一方で、別の属性を持つ人物では誤判断が頻発するといった問題が発生しました。その原因は学習データセット内に特定の属性を持つ人物の学習データが不足していたためと分析されています。類似した事例として、写真ストレージサービスにおいて、写真内の自動ラベリングで不適切なラベリングが付与されるなどの問題も発生しました。

これらの例のように、モデルが偏った判断をしないために、訓練データには多様な属性を含めることが重要です。収集段階でデータに偏りがないか検証し、不足しているカテゴリーのデータを追加することが必須となります。

また、モデルや結果を定量的に評価する指標(各グループごとの認識精度や誤識別率)をチェックすることで、問題点を未然に防ぐことも可能です。テスト段階で誤りが見つかった場合は、原因となるデータの偏りやアルゴリズム上の問題の修正対応が可能となるため、テスト段階でのチェックについても必須の作業となります。

知的財産・ライセンスリスク

画像認識AIの開発・運用においては、利用する画像データの知的財産権やライセンス条件に注意が必要です。

公開データセットの中には、研究目的での利用は認められていても、商用利用には制限があるものも存在します。また、インターネット上で収集した画像を無断で利用する場合、著作権や肖像権の侵害に該当する恐れがあります。こうしたリスクは訴訟やブランド毀損につながるため、導入企業は利用するデータのライセンスを事前に確認し、必要に応じて利用許諾を取得することが重要です。

運用コスト

画像認識AIを導入する際には、初期投資や運用にかかるコストに対して、どれだけの事業成果が得られるかを慎重に見極める必要があります。

GPUサーバーやクラウドGPU利用料、データ収集・ラベリング費用、セキュリティ対策などは継続的な支出となり、単発的な開発費用にとどまりません。特にクラウドサービスは初期費用を抑えられる一方で、長期的な運用ではランニングコストが積み重なり、予想以上の支出となるケースもあります。

また、画像認識モデルは一度開発して終わりではなく、新たな環境や状況に対応するために再学習や定期的なアップデートが必要です。そのためには、追加のデータ収集・学習コストが発生し、精度維持のための開発人員確保やインフラ運用なども含めたコストを考慮する必要があります。

当サイトの運営会社であるデータアナリティクスラボ株式会社は、データサイエンティストのプロフェッショナルサービスを提供しています。画像処理・解析による分析実績もございますのでお気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちらから

まとめ

画像認識技術は日進月歩で発展しており、常に新たな手法やモデルが登場しています。目的や環境に応じて適切な技術を選定・活用することで、業務の効率化や高精度な意思決定支援、安全性の向上など、さまざまな価値創出につなげることができます。本記事が、画像認識技術の導入や活用を検討されている皆さまのお役に立てれば幸いです。

こちらもご覧ください